удельный расход воды в нижнем бьефе q = Q / b не является лимитирующей величиной и сравнение вариантов целесообразно проводить по напору на гребне Н водослива, а не по удельному расходу q;

площадь временно затапливаемых земель в верхнем бьефе в период пропуска паводка необходимо сократить до минимума.

6.7 Для работы водослива без кавитационных явлений и неблагоприятных прорывов воздуха в область вакуума необходимо:

обеспечить допустимые значения вакуума на оголовке водослива;

предотвратить срыв вакуума путем конструктивного оформления участка оголовка: устройства плавно очерченных устоев и удлиненных в сторону верхнего бьефа быков, расположения точки опирания низового контура затворов за пределами зоны вакуума;

ограничить отношение напора Н к фиктивному радиусу rф вакуумного водосливного оголовка до значения Н/rф=3,4…3,6, а в сооружениях I класса - до 3,0...3,3.

Фиктивный радиус эллиптического (в частном случае, кругового) вакуумного оголовка rф определяется радиусом окружности, вписанной между сторонами АВ, ВС и СД оголовка (рисунок 3).

Значения вакуума на оголовке водослива могут считаться допустимыми, если они не превышают возможного предельного значения вакуума, соответствующего абсолютному давлению паров воды (4.14).

| |

| 224 × 139 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок 3 – Схема водосливного оголовка

6.8 При проектировании водосливных плотин следует учитывать особенности режимов сопряжения бьефов:

скоростную структуру потока - распределение скоростей по длине и ширине нижнего бьефа, в том числе у обтекаемых поверхностей;

уровни воды вдоль ограждающих стен и берегов с учетом их колебаний;

гидродинамические воздействия на крепление и другие элементы сооружения в нижнем бьефе;

деформации русла нижнего бьефа: местные размывы пород, слагающих дно и берега, образование бара - отложений продуктов размыва.

Должны учитываться конкретные геологические условия в зонах местного размыва русла нижнего бьефа:

состав и зоны залегания различных грунтов и пород;

гранулометрический состав, плотность и другие физико-механические характеристики несвязных грунтов;

сцепление, плотность и другие физико-механические характеристики связных грунтов;

залегание пластов, характеристики трещиноватости и размеров отдельностей (элементарных породных блоков) и их распределение в скальном массиве.

Необходимо учитывать расположения плотины и других сооружений гидроузла по ширине нижнего бьефа и очертание в плане отводящего русла, наличие на берегах инженерных сооружений или других объектов, сохранность которых должна быть обеспечена при всех возможных условиях пропуска расходов через гидроузел и т.п. При этом необходимо учитывать также разнообразие форм сопряжения сбросного потока с водной массой нижнего бьефа при различных уровнях воды.

Уровни воды в нижнем бьефе должны приниматься с учетом прогноза возможного их понижения вследствие трансформации русла [4].

Водосливные плотины на нескальном основании

6.9 При возведении низко- и средненапорных гидроузлов на нескальном основании для предотвращения опасного размыва грунта потоком, переливающимся через плотину, и подмыва основания плотины, в ее нижнем бьефе необходимо устраивать крепление русла в виде бетонного водобоя и рисбермы, завершающейся переходным креплением (рисунок 4).

| |

| 642 × 256 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок 4 – Водосливная плотина на нескальном основании

6.10 Конструкция и типы крепления нижнего бьефа, их компоновка зависит от совокупности факторов, основными из которых являются геология основания и топография реки ниже плотины. При значительном заглублении коренных пород концевое крепление следует выполнять в виде ковша (регулятора размыва), образуемого гибкой наклонной рисбермой, нижняя часть которой прикрывается каменной наброской. Дно ковша должно приниматься на отметке, близкой к дну ямы размыва, прогнозируемой при пропуске основного расчетного расхода. В процессе размыва отводящего русла должно происходить распределение наброски по поверхности верхового откоса образующейся ямы размыва, чем обеспечивается защита рисбермы от подмыва и провисания. В случае подмыва концевых плит гибкой рисбермы они должны опускаться, предохраняя горизонтальную часть рисбермы от разрушения.

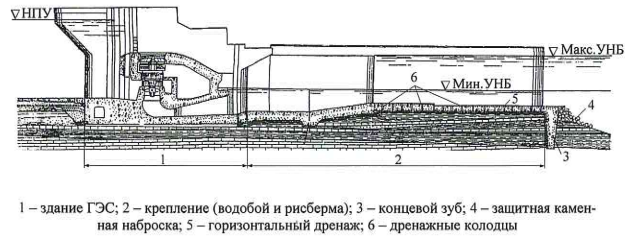

При высоком залегании коренных пород следует рассматривать вариант концевого крепления в виде зуба, расположенного в конце жесткой рисбермы (или водобоя) и врезающегося в толщу коренных пород (рисунок 5). Низовая грань зуба должна защищаться каменной наброской, устойчивой при пропуске расчетных расходов.

| |

| 633 × 240 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок 5 – Водосливное здание ГЭС на полускальном основании

6.11 Способ сопряжения водосливной поверхности плотины с креплением, состав и конструкция элементов крепления позволяют создать в нижнем бьефе различные режимы течения:

донный;

поверхностный;

смешанный (обычно поверхностно-донный).

6.12 Донный режим сопряжения бьефов конструктивно следует обеспечивать плавным сопряжением водосливной поверхности с водобоем. Такой режим течения характеризуется интенсивным гашением избыточной кинетической энергии сбросного потока в донном гидравлическом прыжке. Устройство водобойного колодца и/или установка на водобое гасителей энергии (пирсов, шашек, водобойных стен) должны способствовать затоплению гидравлического прыжка и интенсификации гашения кинетической энергии, а также распределению сбросного потока по ширине отводящего русла, особенно при работе части фронта водосбросной плотины или при неравномерном открытии водосливных пролетов.

Основной недостаток донного режима - невозможность обеспечить безударный пропуск через сооружение льда и других плавающих тел.

6.13 Поверхностный режим сопряжения бьефов должен конструктивно обеспечиваться устройством в конце водосливной поверхности уступа, сход с которого сбросного потока происходит на некотором возвышении над поверхностью водобоя (рисунок 6). При поверхностном режиме течения пропуск плавающих тел не вызывает затруднений. Придонная скорость потока на ближайшем к водосбросу участке нижнего бьефа значительно ниже, чем при донном режиме; поверхностная скорость - значительно выше.

| |

| 281 × 149 пикс. Открыть в новом окне | |

Рисунок 6 – Водосливная плотина с уступом

Следует учитывать недостатки поверхностного режима течения:

практическая неуправляемость поверхностного потока и его интенсивное воздействие на береговые склоны отводящего русла, распространяющееся на существенно большее расстояние по сравнению с условиями их устойчивости при донном режиме течения;

сравнительно малый диапазон уровней нижнего бьефа, при которых сохраняется незатопленный поверхностный режим.

Смешанный поверхностно-донный режим наблюдается, когда при повышении уровней нижнего бьефа происходит затопление поверхностной струи. При таком режиме возможно ограничение по условиям пропуска плавающих тел.

6.14 Основные задачи гидравлического обоснования водосливных плотин на нескальных основаниях, которые необходимо учитывать при проектировании:

назначение целесообразной, по условиям сопряжения потока с нижним бьефом, ширины водосливного фронта;

выбор режимов сопряжения бьефов и конструкций, компоновок и размеров элементов водосливной плотины и устройств нижнего бьефа, обеспечивающих:

защиту сооружений гидроузла и примыкающих к нему участков неукрепленного русла от опасного подмыва;

создание благоприятных условий работы других сооружений гидроузла (здания ГЭС, судоходных и рыбопропускных сооружений, водозаборов и т.п.), находящихся в непосредственной близости с водосбросом.

При выборе конструкций, компоновок и размеров водосбросов и креплений нижнего бьефа целесообразно в первом приближении руководствоваться известными инженерными решениями (аналогами) и опытом их практического применения при строительстве и эксплуатации гидроузлов.

6.15 Назначение целесообразной ширины водосливного фронта должно производиться на основе определения расчетных удельных расходов на водосливе, водобое, рисберме, в отводящем русле, которые назначаются с учетом допустимых глубин размыва за креплением водосброса. Глубины размыва определяются на основании гидравлических лабораторных исследований (обязательных для сооружений I-II класса) и расчетов, учитывающих геологическое строение зоны размыва и механические свойства размываемых грунтов, главным образом, их неразмывающие скорости (рисунок 7).

ar-net.ru

ar-net.ru