| |

| 552 × 603 пикс. Открыть в новом окне | |

Таблица 7.2 - Значения коэффициента для элементов стержневого типа

| |

| 569 × 838 пикс. Открыть в новом окне | |

7.2.2 Нагрузка Qn, кН, на сквозное сооружение, имеющее n вертикальных цилиндрических опор (рисунок 7.4), определяется по формуле

где Q - нагрузка на одиночную опору, определяемая по формуле (7.10);

psl - коэффициент сближения опор по лучу волны, определяемый по таблице 7.3;

pss - коэффициент сближения опор по фронту волны, определяемый по графикам на рисунке 7.5.

Таблица 7.3 - Значения коэффициента

l/D | Больше 3 | 3 | 2 |

psl | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

| |

| 660 × 450 пикс. Открыть в новом окне | |

| |

| 673 × 333 пикс. Открыть в новом окне | |

7.2.3 Возвышение над дном точки приложения R, м, нагрузок Q и Qn определяют по формуле

где R1 - коэффициент, значение которого принимается по графику на рисунке 7.6; для обтекаемого сооружения R1=0,47.

| |

| 514 × 396 пикс. Открыть в новом окне | |

7.2.4 Нагрузку Qm на сквозное сооружение, имеющее m решетчатых (ферменных) опор, определяют по формуле

где Qi - нагрузка на i-й элемент опоры, определяемая по формуле (7.10).

7.2.5 В случае воздействия волны на верхнее строение сквозного сооружения горизонтальную нагрузку определяют по формулам (7.10), (7.11). Вертикальную нагрузку для сплошных конструкций определяют по формуле

где S - площадь верхнего строения.

7.2.6 Нагрузку, определенную по формуле (7.10), надо умножить на коэффициент динамичности Кдин, определяемый по графику, приведенному на рисунке 7.7.

| |

| 632 × 431 пикс. Открыть в новом окне | |

8 Воздействие бора на гидротехнические сооружения

8.1 Нагрузки на необтекаемые сооружения

8.1.1 При распространении гравитационных волн в сторону берега после обрушения фронт потока воды принимает форму бора. Схема к определению параметров бора, подходящего к сооружению, приведена на рисунке 8.1.

Стадия взаимодействия фронта бора с сооружением может быть разделена на две фазы - фазу удара и фазу отражения. Степень поражения объекта оценивается по наибольшему из значений нагрузок, определяемых для этих фаз.

8.1.2 Фаза удара представляет собой процесс воздействия на объект потока за скачком уровня (рисунки 8.2, 8.3).

| |

| 648 × 312 пикс. Открыть в новом окне | |

| |

| 653 × 300 пикс. Открыть в новом окне | |

| |

| 621 × 246 пикс. Открыть в новом окне | |

Длительность фазы tуд, с, следует определять по формуле

где Fr1 - число Фруда, определяемое по формуле

| | |

| 283 × 42 пикс. Открыть в новом окне | |

d1 - глубина воды в боре при накате, определяемая по формуле

| | |

| 209 × 39 пикс. Открыть в новом окне | |

здесь C1 - скорость фронта бора, определяемая по формуле (6.14).

Значение Fr1 может быть получено также по графику на рисунке 8.4.

8.1.3 При оценке удельной нагрузки на непроницаемое сооружение рассматривают случаи максимального воздействия потока, когда бор подходит к лобовой грани сооружения по нормали. Расчетные схемы воздействия бора в фазе удара на оградительное и причальное сооружения приведены на рисунках 8.2 и 8.3. Нагрузку находят как сумму статической и динамической составляющих. Динамическую составляющую определяют по схеме струйного обтекания препятствия открытым потоком с использованием приближенной зависимости

| | |

| 239 × 48 пикс. Открыть в новом окне | |

| |

| 500 × 364 пикс. Открыть в новом окне | |

Суммарную нагрузку P0, кН/м, действующая на лобовую грань сооружения, определяют по формуле

| |

| 358 × 50 пикс. Открыть в новом окне | |

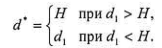

где d* - высота эпюры давления,

Точка приложения нагрузки P0, как и распределение этой нагрузки по высоте сооружения, определяется эпюрой давления. При построении эпюры давления на лобовую грань давление у основания сооружения pн, кПа, следует определять по формуле

Давление pв, кПа, на высоте d* от дна определяют по формуле

ar-net.ru

ar-net.ru