6.4.4 Скорость бора Сbyr, м/с, на урезе воды определяют по формуле

где hyp - высота бора на урезе воды, определяемая равенствами (6.14), (6.15).

6.4.5 Наибольшую дальность вкатывания бора на берег Lmax, м, отсчитываемую от уреза воды, определяют по формуле

где vs - коэффициент, определяемый по графику на рисунке 6.8.

6.4.6 Время tmax, с, прохождения потоком расстояния Lmax определяют по формуле

где vt - коэффициент, определяемый по графику на рисунке 6.8.

| |

| 524 × 462 пикс. Открыть в новом окне | |

6.4.7 Скорость бора на берегу C1, м/с, на расстоянии х от уреза воды определяют по формуле

6.4.8 Время распространения бора t, с, на расстояние х от уреза воды определяют по формуле

6.4.9 Глубину потока dп, м, на берегу определяют по формуле

7 Воздействие цунами на гидротехнические сооружения

7.1 Нагрузки на необтекаемые сооружения

7.1.1 Наибольшее возвышение imax, м, свободной поверхности у вертикальной стенки при глубине d, м, отсчитываемое от расчетного уровня воды, следует определять по формуле

где h - высота волны, м, на входе в акваторию.

7.1.2 Возвышение ic, м, свободной поверхности при максимальном значении волнового давления р, кПа, на уровне спокойного горизонта воды следует определять по формуле

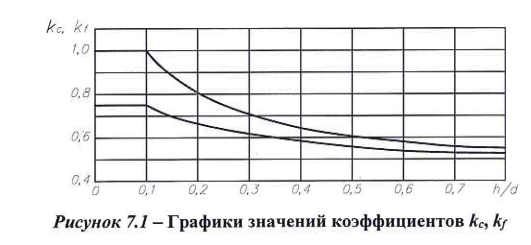

где kc - коэффициент, принимаемый по графику на рисунке 7.1.

| |

| 531 × 245 пикс. Открыть в новом окне | |

7.1.3 Горизонтальную Pxc и вертикальную Pzc удельные нагрузки от волны, кН/м, определяют по эпюре волнового давления (рисунок 7.2). Значение давления р, кПа, на уровне z, м, определяют по формулам:

| |

| 433 × 117 пикс. Открыть в новом окне | |

где r - плотность воды, т/м3;

kf - коэффициент, принимаемый по графику на рисунке 7.1.

Точки приложения нагрузок Pxc, Pzc находятся по центру тяжести эпюры.

7.1.4 Возвышение ic, м, свободной поверхности у сооружения откосного профиля на урезе воды определяется при максимальном значении давления по формуле

| | |

| 201 × 42 пикс. Открыть в новом окне | |

где q, s - параметры, определяемые по таблице 7.1 в зависимости от заложения откоса m.

| |

| 642 × 425 пикс. Открыть в новом окне | |

Таблица 7.1 - Значения параметров s, q и d

m | h/d | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |

d | 0,801 | 0,951 | 1,046 | 1,114 | 1,167 | 1,210 | 1,245 | 1,275 | 1,300 | ||

1,0 | s | z = 0 | 0,697 | 0,698 | 0,701 | 0,703 | 0,705 | 0,709 | 0,710 | 0,713 | 0,713 |

z = d | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | ||

q | 1,972 | 1,855 | 1,776 | 1,714 | 1,669 | 1,631 | 1,599 | 1,571 | 1,547 | ||

2,0 | s | z = 0 | 0,693 | 0,685 | 0,660 | 0,648 | 0,641 | 0,640 | 0,636 | 0,638 | 0,635 |

z = d | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||

q | 1,641 | 1,407 | 1,249 | 1,130 | 1,036 | 0,959 | 0,894 | 0,840 | 0,792 | ||

3,0 | s | z = 0 | 0,676 | 0,626 | 0,581 | 0,544 | 0,515 | 0,502 | 0,498 | 0,496 | 0,494 |

z = d | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | ||

q | 1,310 | 0,960 | 0,721 | 0,543 | 0,402 | 0,259 | 0,190 | 0,108 | 0,039 | ||

4,0 | s | z = 0 | 0,652 | 0,577 | 0,515 | 0,461 | 0,435 | 0,418 | 0,377 | 0,360 | 0,344 |

z = d | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | ||

q | 0,979 | 0,511 | 0,194 | -0,043 | -0,231 | -0,385 | -0,514 | -0,624 | -0,718 | ||

5,0 | s | z = 0 | 0,618 | 0,517 | 0,415 | 0,321 | 0,218 | 0,107 | 0,010 | -0,131 | 0,268 |

z = d | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | ||

q | 0,648 | 0,063 | -0,333 | -0,630 | -0,865 | -1,057 | -1,218 | -1,355 | -1,473 | ||

7.1.5 Горизонтальную линейную нагрузку от волны на наклонную грань сооружения определяют по эпюре волнового давления. Величину давления p, кПа, на уровне z, м, определяют по формулам:

| |

| 430 × 136 пикс. Открыть в новом окне | |

где d - глубина воды на входе в акваторию;

r - плотность воды, т/м3;

g - ускорение силы тяжести, м/с2;

f - параметр, определяемый по таблице 7.1.

7.2 Нагрузки на обтекаемые и сквозные сооружения

7.2.1 Нагрузку Q, кН, на обтекаемое сооружение (одиночную опору) определяют по формуле

где cx - коэффициент лобового сопротивления преграды, принимаемый по таблице 7.2;

u - скорость волнового потока, м/с, определяемая по формуле

S0 - смоченная (подводная) площадь миделева сечения сооружения, м2.

Схема нагрузки на цилиндрическую опору показана на рисунке 7.3.

ar-net.ru

ar-net.ru